いろんな魅力的なひみつ道具がある中、僕はこれが一番欲しいし、食べたい。

7月30日に起きたカムチャツカ半島地震の折、津波警報が発令され下田市役所の東本郷庁舎は閉庁し、東本郷の職員は河内庁舎に移動しました。

不幸中の幸い、と言って良いのかは分かりませんが、津波等による直接被害はありませんでした。

しかしながら観光客の皆様にとっては楽しみにしていたことができず、非常に辛い一日だったと思います。

僕は当初、河内庁舎に待機していました。

夕方、伊豆急や東海バスなど公共交通がストップする最中、観光客の皆様を電車の動いている修善寺までシャトルバスを運行することとなりました。

観光客の中には大勢の外国人の方々がおり、日本語だけの説明では円滑に進まないであろうと判断があり、僕も同行することとなりました。

僕は米国に留学していた経験があるので、少しだけですがまだ英語なら理解できます。

しかし、逐次通訳できるほどの能力はないし一瞬の躊躇はありましたがそんな悩んでもいられません。

ドキドキしながら多くの避難者がいる下田中学校に向かい、避難者に解放された図書室に入った瞬間、職員の顔を見て勇気が湧いてきました。

避難所に従事していた職員達はスマホ片手に苦労していたのです。かといって片っ端から相手をするわけにもいきません。

何人かに「①バスに乗るか、②下田中学に留まるか、③市内の宿泊先を探すか」この三つの選択肢があり、バスは夕方到着予定だからこのことを他の日本語がわからない人たちに共有してくれとお願いしました。

中にはドイツ語しか喋れないという方もいて、正直「参ったな…」、と思う瞬間もありました。

その方がドイツ語の分かる日本人の友人に電話をかけ、状況を説明して事なきを得ましたがやはり個別に相手するには少々時間が足りない。

避難所従事職員の主導で社会福祉協議会やボランティアの方々と打ち合わせを行い、体育館に全員集めて説明会を開くことになりました。

打ち合わせをしたおかげでどういう手筈でバスを手配しているか、色々なことが理解できたので、逐次通訳をせずとも自分で喋れば良いだけになったことが大きかったです。

あとはマイクを握って喋るだけでしたし、自信が出てくると意外と話せるものでした。

とはいえ、僕が現場を差配したわけではなく、伊豆急の方々がやはり餅は餅屋というのかシチュエーション慣れしていて非常に心強かったです。

翻訳アプリで変換し、スマホを拡声器にあてて英語と中国語でアナウンスしていたのには目からうろこ、というか考えてみれば当たり前の方法なのですが、場数を踏んでいないと思いつかないことだと思います。

結局ほとんどの外国人の方々がシャトルバスで修善寺まで行くことを選択し、日本人の方々含め無事希望者全員を乗せることができました。

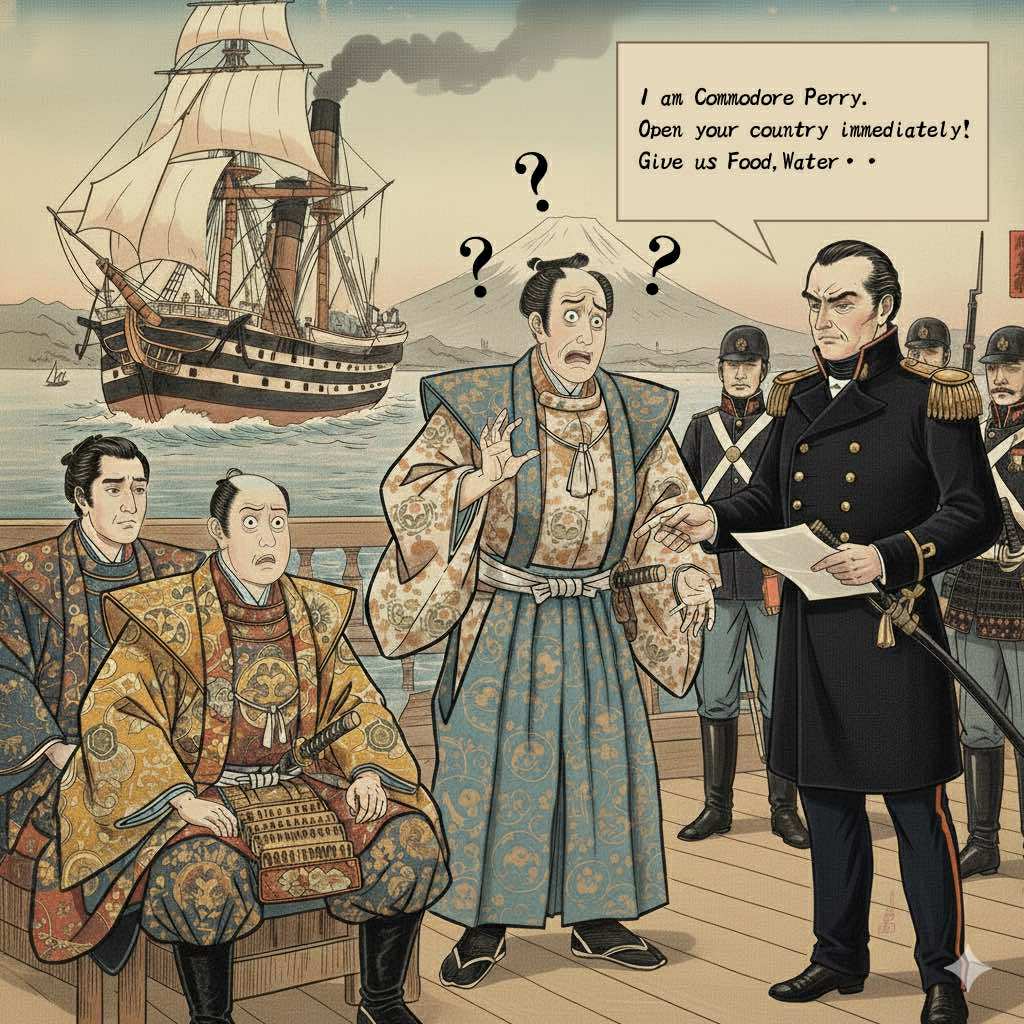

庁舎に戻り一息ついたとき、最近このコラムのおかげで(良い意味でね)頭が幕末に飛んでいきがちな僕は、当時の通訳の方々も大変だったんだろうなぁと同情の念が浮かんだんですね。

ペリー艦隊にいたウィリアムスは日本語ができた、といっても数年前に中国で学んだ程度で、条約締結の交渉の際にあたっては自分はそのレベルにないとして断っています。

僕も英語ができる、といったって留学していたのは23年前ですよ。

しかも大学は途中でやめています(けっして卒業してはいない)。周りは過大評価、自分は過少評価するものだから僕自身仕事で英語を使うのは正直好まないですね。

上司の意思を英語に直したとて、100パーセント齟齬がなく伝えられる自信が全くありません。

まぁ、そもそも僕の英語レベルはカタコトもいいとこです。しかしながらある程度はスマホなどに頼らずに意思疎通できるのはとても便利であることは確かです。

現代は、スマホで便利に翻訳できるのですが、どうしても会話に時間差が生じてしまうのは不便ではありますし、災害時に電波や電源が確保できるかもわからないので語学の勉強はした方が良いと思います。

日米和親条約は日本語→中国語→オランダ語→英語という4か国語をまたいでいるというとんでもないやりとりをしています。

日本語と英語のやりとりでやればいいじゃん、と思うかもしれません。確かにそのとおりです。

しかも条約締結当時は有名なジョン万次郎も幕府側にいたのです。

ここからはなんとなく日本的なお話と僕の推測。

外交筋はもっぱら林羅山などで有名な林家が幕府では担当していました。

林家が得意とするものは中国語。そして鎖国後もオランダとだけは国交がありました。

幕府の構造的に、中国語とオランダ語を間に挟まないとどうにも恰好がつかなかったんですね、たぶん。

そしてこれはもしかしたら方々からおしかりを受けるかもしれませんが、ジョン万次郎は米国で高等な教育を受け、英語は堪能だったかもしれませんが、出自は漁師です。

けっして職業差別だとかそういう気持ちはありませんが、母国語である日本語の方はお役所文書が不得意だった可能性がある。

ジョン万次郎の他にも船が難破して外国で暮らして鎖国の世ながら紆余曲折があって日本に戻ってきた人は何人もいるのですが漁師でまだ子供だった人が多い。

翻訳というものはただ言葉を変換すれば良い、というものではありません。

仮に僕が英語が堪能だったとしても医学書を訳せと言われたらできない可能性が高い。

日本語としての医学の知識がありませんからね。

元も子もない言い方をすれば我々現代日本人で古文をすらすら読み解ける人は非常に少ないはずです。

同じ日本語なのに、です。

そこまで考えずとも、日常会話ですら意思疎通がうまくいかないときがありますよね。

子供の頃、船が難破して米国などで暮らして日常英会話はネイティブレベルだったとしても政治的な知識がなければやはり条約締結時には不向きだったのかもしれませんね。

ちなみに僕は恥ずかしながら市役所に20年以上いても行政文書や条例などは非常に苦手で読み解きにくいし、なかなか書けないです。

そういう自分自身の経験も踏まえて考えると、日米和親条約締結時の日本国家としての英語の習熟度は低かったし、日本独特のお役所感覚から4か国語をまたいだのではないかと思うわけです。

お堅く考えるとそんな結論に至ってしまうのですが、7月にご紹介したアレクサンダー・ハバーシャムの「マイ・ラスト・クルーズ」の一文にあった、下田の少年が砂浜でone,two,threeと棒でハバーシャムに書いて見せたくだりを思い出してしまうんですね。

お堅く考えるとそんな結論に至ってしまうのですが、7月にご紹介したアレクサンダー・ハバーシャムの「マイ・ラスト・クルーズ」の一文にあった、下田の少年が砂浜でone,two,threeと棒でハバーシャムに書いて見せたくだりを思い出してしまうんですね。条約締結から1年もたたない間に下田の少年がアメリカ人のおじさんと触れ合う姿は言葉だけじゃない心の通い合う勇気と温かさを感じるのです。