そんなある日、祖父の遺品から「河津の古老の話」という文を見つけました。

そこには、吉田松陰が柿崎の名主に名乗り出た際、ふんどしと帯を渡された逸話が記されていて、米国船に上着だけで乗り込もうとした松陰と、粋なもてなしをする下田の人々、

そして頑なに親切を拒絶する吉田松陰の様子が伺えます。

下田人の心意気に自画自賛な気分になったのですが、松陰の偏屈ぶりも面白い。

色々な書物から伝わる歴史もありますが、この河津の古老のような口伝の歴史もあります。

口伝の場合、人の側面を覗くような気がしてなんとなく好奇心をそそられる感じがします。

ふと朝起きて思い立ち、下田港内遊覧船サスケハナ号に乗ることを思いつきました。

松陰が夜の海を渡ったのとは違い、真昼の陽光の中で眺める下田湾。

家族連れやカップルがカモメに餌をやる姿。

同じような風景をペリーとその多くの部下達、そしてハリスをはじめ開港後に訪れた多くの外国人が眺めていたのだなぁと思うとただの素晴らしく綺麗な海の景色が、より一層深みを増していろいろな感情が思い起こされます。

170年前、アレクサンダー・ハバーシャムも下田のそんな風景を眺めた一人です。

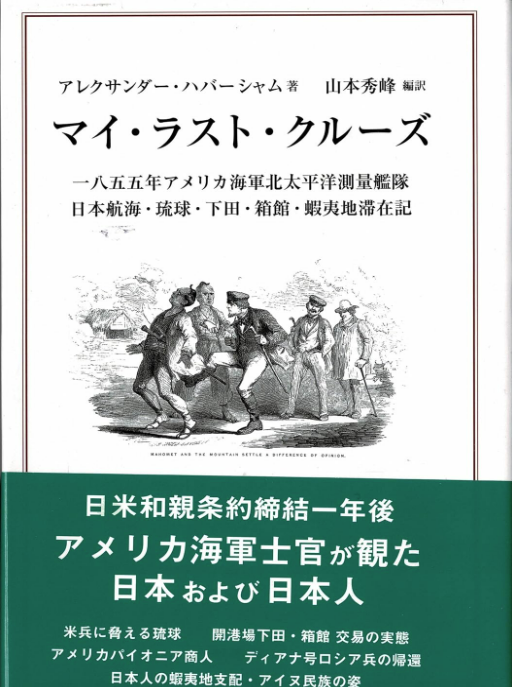

昨年、下田図書館で出会った彼の滞在記『マイ・ラスト・クルーズ』は、そんな想像をさらに鮮やかにする書物でした。

1855年、安政の大地震後にジョン・ハンコック号で来航した彼は、柿崎で子供たちに囲まれました。

以下要約します。

ーー奇抜な傘、下駄の足元、好奇心に輝く目。

「Comodo Pelly!」と誇らしげにペリー提督の名を呼ぶ子供たち。

この特別な地方の人々は、これまでにアメリカ人を十分に見ており、明らかにペリー提督の二度の訪問の間に好意的な知識を得てきており、我々を見ても恐れる様子はない。

実際、かれらが質問してくることを聞き、その身振り手振りを見ると、かれらの多くが偉いペリー提督とも、個人的にも知り合いになったのではないかと思わされる。

彼の名前を実に明瞭にComodo Pellyと発音し、逆に身振りで我々にペリー提督に会ったことがあるかと質問をし、あの人は大変に偉い人だということを、理解させようとしたのだ。

How do you do? とか、Ohio! と挨拶し我々と好意的な握手をしたことに気づくと、若い英雄気取りでやや引っ込み思案の仲間たちのほうに戻っていくのだ。

それだけではない。

我々の言語の二、三の言葉を知ろうとする大変な熱心さを示すのである。

なかでも忘れがたいのは、ある少年が一晩で英語の数字を覚え、翌日には砂浜で棒を使い書き取りをしていた姿だ。

私は、子供の頃、自分自身が怠けて遊んでいた日々を思い出し、恥ずかしい思いをすることになった。だが、このことは我々の訪問とは何も関係はない。

恐れよりも交流、警戒よりも学び、そんな空気が下田には漂っていた。ーー

Ohio!というのは言うまでもなく「おはよう!」と言っているのですが、アメリカ人にはオハイオ州の「オハイオ」と聞こえていたということですね。

これだけでも面白いし、さらに深く考えると、江戸時代末期にはすでに朝の挨拶が「おはよう」だったこともうかがえて日本語そのものの言語学的な歴史も感じられます。

松陰が命を賭して挑んだ浜辺は、わずか一年後、英語を学ぶ子供たちの笑い声で満ちていた。

ハバーシャムの記録は、その劇的な変化を、そして国境を超えた出会いの始まりを、今も鮮やかに伝えてくれています。

前回のコラムで170年後の下田ではデジタルノマドが集い、なんていう話をしましたが、伊豆半島の先端である片田舎の下田ではすでに国を超えた友情が花開いていたことが分かりました。

返す返すに吉田松陰はもう少しだけ我慢していれば良かったのに、と思ってしまいますが、世の中、それぞれの人間にそれぞれの役割があるのでしょうから仕方の無いことかもしれません。

僕はもう少し我慢すればいいのか、それとももっと前のめりになるべきなのか、どうなんだろう。